제품의 본질에 집중한 제품 개발 방법론

Caset Study 1

본질적 가치에서 시작한 TV의 개념 확장

각 제품의 본질을 고민하지 않고, 단순히 성공사례를 복사, 붙여넣기 하는 방식으로는 진정한 혁신을 할 수 없다. 이런 관점에서 생각하면 과거에 그리고 지금까지도 스마트 TV의 앱이 활성화되지 않는 이유는 명백하다. TV와 휴대폰은 본질적으로 완전히 다른 Device이기 때문이다. TV를 도구로 해석해서 다양한 도구들을 집어 넣고 새로운 앱 사용 시나리오들이 없을까 BrainStorming하는 것은 시간낭비일 뿐이다. 연역적 사고가 먼저 선행되어야 한다. 당시 연구팀은 포커스 그룹 인터뷰(FGI)과 같은 고객 조사를 하지 않고, 뇌/인지과학, HCI, S/W, Motion Graphic, 문화인류학등 각 분야의 전문가들과의 토의를 통하여 새로운 TV의 개념을 구체화했다. 당시 도출된 결과물을 공유한다.

1. TV의 본질과 이에 기반한 가치의 확장

앞서 그림에서 설명한 것처럼 TV는 본질적으로 사용자가 특정 공간(예: 거실, 침실)에 머물며 콘텐츠를 소비하고 경험하는 공간적 장치다. TV는 개인이 능동적으로 들고 다니는 것이 아니라, 집안의 정해진 장소에 고정되어 휴식과 몰입을 제공하는 정주문화(Sedentary Culture)의 대표적인 매체다. 마치 중세시대의 성(Castle) 처럼 사용자에게 편안함과 안정감을 제공하는 공간이다. TV의 본질은 Content를 소비하고 전달하는 정주형 공간이다. 휴대폰이 도구라면 TV는 도서관, 만화방과 같은 개념이다.

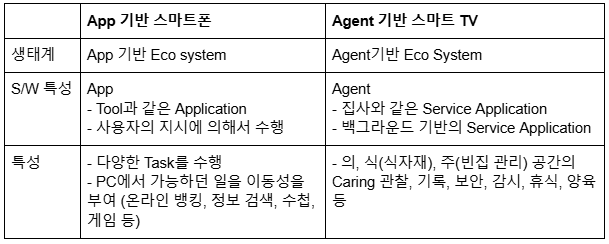

이러한 TV를 ‘Smart’하게 만들려면 어떻게 해야할까? Phone의 ‘Smart’가 도구를 다양한 도구로 확장했다면 TV의 ‘Smart’는 비서나 집사가 공간을 돌 볼수 있도록 확장되어야 한다. 이러한 TV의 개념을 Re-invent한 스마트 TV는 단순히 콘텐츠를 소비하는 공간에서 한 걸음 더 나아가, 공간 자체를 돌보는 집사형 서비스로 진화한다. Agent를 통한 TV의 확장은 다음과 같다.

Smart Phone이 앱에 기반하여 도구를 다양한 도구들의 모음으로 확장했다면 Smart TV는 Agent에 기반하여 도서관처럼 Contents를 즐기는 공간에 공간을 Care해주는 집사를 추가하여 확장해야 한다 이러한 관점에서 고민해보면 APP기반의 Smart TV가 왜 실패했는지 이해할 수 있다. 제품의 본질을 이해하지 않고, 단순히 복사-붙여넣기 방식의 Fast Follwer방식은 더이상 통하지 않는다 .

새로운 Agent기반의 스마트 TV는 사용자의 취향, 생활 패턴, 시청 맥락을 이해하고, 최적의 콘텐츠를 미리 제안하거나 환경을 조성하는 등 공간의 맥락을 배려하는 집사와 같은 지능형 에이전트의 역할을 수행한다.

2. 본질에 기반한 UX 설계

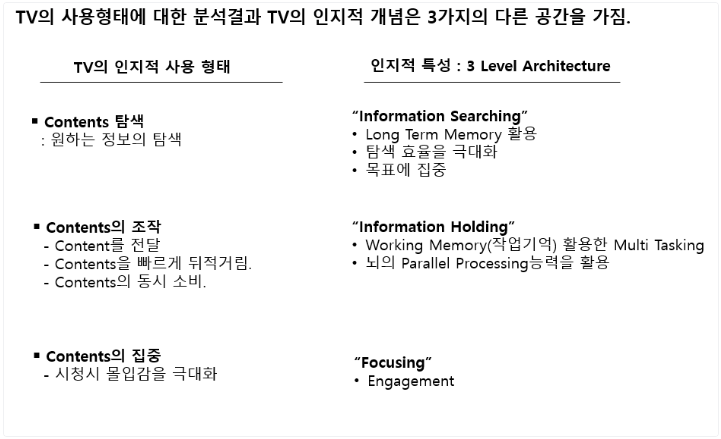

TV의 기본적인 본질을 Content를 소비하는 공간으로 해석하면 TV의 인지적 개념은 "Information Seraching", "Information Holding", "Focusing"의 3가지 공간으로 구성된다.

첫번째 Layer는 Contents를 탐색하는 단계이다. 이때 "Information Searching"과정은 Long Term Memory를 활용하며 목표에 집중하여 탐색효율을 극대화 하는 방식으로 구현되어야 한다.

두번째 단계는 Contents를 조작하는 단계이다. Content를 전달하거나, 빠르게 뒤적거리거나, 동시소비하는 형태이다. 이러한 "Information Holding"단계는 Working Memory를 활용한 멀티 태스킹과 뇌의 Parallel Processing 능력을 적극적으로 활용하여 설계하는 것이 필요하다.

세번째 단계는 Contents에 집중하여 몰입감을 극대화 해야 한다. "Focusing"은 Engaement가 동반되어야 한다.

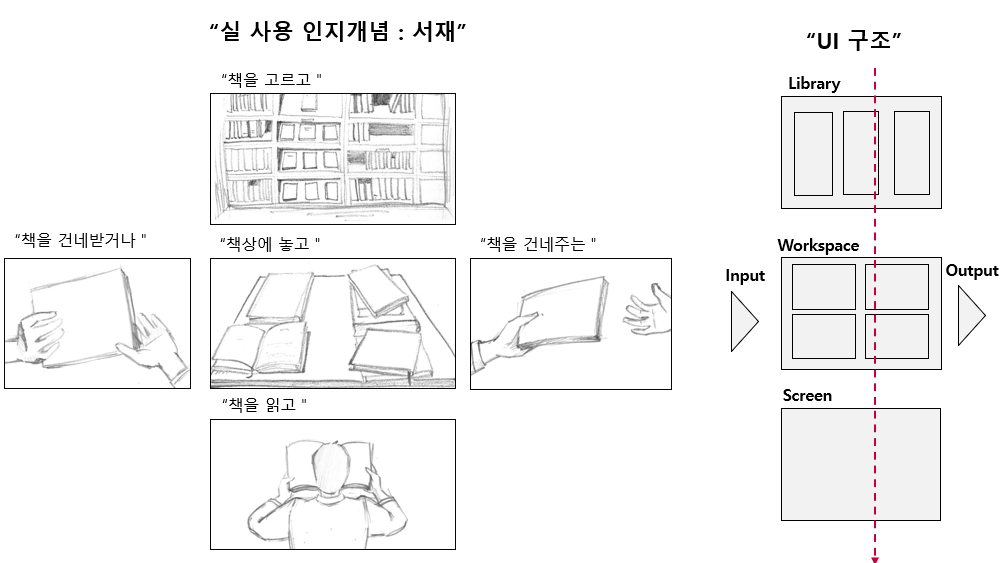

이러한 3 Layer Architecture는 서재에서 책을 고르고 이를 책상에 높고 건네받거나 건네주고 이를 몰입해서 보는 과정과 유사하다. 즉 세개의 수직적 구조와 2개의 수평적 구조를 차용하여 TV의 인지적 개념을 모델링 할 수 있다. 이렇든 TV의 본질적 개념을 어떻게 해석하냐에 따라서 TV의 UI 구조역시 달라져야 한다. 반대로 얘기하면 제품의 본질적 개념에 대한 이해없이 UI 구조를 설계할 수 없다는 말과 일맥상통하다.

아래의 2가지 Prototypoe는 TV의 본질적인 개념을 3+2구조로 적용한 사례이다.

앞서 논의에서 TV를 확장하면 다양한 도구로의 확장이 아니라 공간을 Care해주는 집사 서비스로의 확장이 바람직하다고 정의한바 있다. 이렇게 Agent TV로 확장할 경우의 UX는 어떻게 되어야 할까? 앱과 달리 에이전트는 사용자의 시청 몰입을 방해하지 않으면서도, 필요한 경우에만 적절한 정보를 제공하는 비서형 방식으로 설계되어야 한다.

따라서 Agent TV는 기존의 앱 기반 서비스와는 차별화된 방식으로 운영되어야 한다. 앱이 사용자가 직접 실행해야 하는 도구라면, 큐레이터 서비스는 백그라운드에서 작동하며 필요할 때만 개입하는 방식으로 동작해야 한다. 사용자가 능동적으로 명령을 내리지 않더라도, AI가 맥락을 이해하고 최적의 경험을 제공하는 형태로 발전해야 한다. 비서는 뒤에서 일하고 중요한 정보가 있을때 알려준다. 앱과 달리, Agent는 뒤에서 숨어서 필요할때 Noti를 통하여 알림을 준다. 비서나 집사는 주인의 행동을 가로막거나, 앞에 나서지 않는다. 뒤에 숨어서 묵묵히 만은 Duty를 수행하고, 해당 결과를 보고해줄 뿐이다.

3. 감성적 가치의 구현

UX 구조등의 사용성 가치가 정해졌으면 이러한 구조를 인지적으로 가장 효율적으로 각인시키기 위해 움직임, 색깔등의 감성적 요소가 제한된다. TV의 라이브러리에서 Content를 바로 보는 Scene에서도 아래와 같이 각각의 Layer들을 각인시켜서 화면의 움직임을 정의해야 한다.

AI Agent TV Prototype 사례

2012년 당시 구현한 Agent들의 사례중 몇가지를 소개한다. AI Agent들은 다양한 사물 인터넷기반의 다양한 Home Appliance들과 결합되면 더욱 더 다양한 가치를 제공할 수 있다. 당시에는 기술적 한계로 적용이 어려운 사례도 많았지만, 최근 AI Agent의 추론역량은 Agent AI란 개념으로 발전하고 있다. 이러한 AI Agent는 공간을 관리하는 비서개념을 더욱 확장시켜 줄것으로 예상된다.

운동 코칭 Agent

사용자의 시청 자세를 분석하여, 장시간 올바르지 않은 자세를 유지할 경우 운동이나 자세 교정을 위한 알림을 제공한다. 예를 들어, 장시간 한쪽으로 기울어져 있으면 TV시청이 끝난 뒤 ‘자세를 바르게 유지하세요’라는 메시지를 띄우고, 필요하면 간단한 스트레칭 가이드를 제공한다.

양육 Agent (사물인터넷과 결합)

아이의 Wearable 장비와 연동하여 아이의 상태(온도, 습도, 수면 패턴 등)를 지속적으로 모니터링하고, AI가 적절한 환경을 유지할 수 있도록 조정한다. 예를 들어, 아이가 이상 상태가 감지되면 알림을 제공하고, 아이의 상태를 연결된 의료 서비스 전송을 통해 지원을 받는다.

아이 성장 기록 Agent (사물인터넷과 결합)

아이방에 설치된 카메라와 연동하여 아이의 성장 과정과 활동을 자동으로 기록하고, 특정 주기마다 부모에게 영상을 정리하여 제공한다. 부모가 요청하지 않아도 AI가 알아서 성장 기록을 보관하고, 필요할 때만 요약된 영상을 제공하는 방식으로 작동한다.

Media ART TV

- Context에 맞춰서 화면을 다시 틀어줌.

지금까지 기존의 제품개발 방법론이 아닌 본질적 가치에 기반하여 연역적으로 제품을 설계하는 Brain Tailored Design에 대해서 살펴보았다. 그리고 이 방법론을 통하여 Agent TV의 개념을 소개하였다. 아쉽게도 해당 결과물은 프로토타이핑일뿐으로 제품하되어 시장의 검증을 받지는 않았다.